中国诗词,毫无疑问是世界文化殿堂中最灿烂的瑰宝之一。

谈中国诗词,人们便会提到“李杜苏辛”,即李白,杜甫,苏轼,辛弃疾,他们是中国诗词大家中的翘楚,他们的作品和人格,无愧把他们放在中国诗词的代表的地位。熟悉了他们的作品,对中国诗词会有提纲挈领之感,

会把中国诗词这座金山的魅力,从顶峰上爽爽地感受了一下。

除了诗词,“李杜苏辛”还为我们留下了其他东西,他们的墨宝。中国文人,除了自己的生命和和所著其文之外,最重要的就是他们的墨迹。人的书法笔迹,能透露出人的性情,心绪,有时是文所不及。

例如听了贝多芬的音乐后,再去看看他所作曲谱的原稿,就会发现,即便是在写作极其平静流畅的乐曲段落时,他都是那样一个激情难以平息的人,手稿中大量的改动显示出他思维的跳跃和变化,完全是我们欣赏乐曲时不能想象的。

“李杜”离我们一千多年,“苏辛”也距我们几百年,他们的诗词,在各种媒介的承载下,一代一代传下来,但那始终是一种意念的传递,而他们的墨宝,则是和他们有着直接的物理联系的载体,能幸运地穿越时光,

把我们所敬仰和喜爱的诗人的喜怒哀乐,从另一个维度带来让我们分享,那是怎样的一种感受!

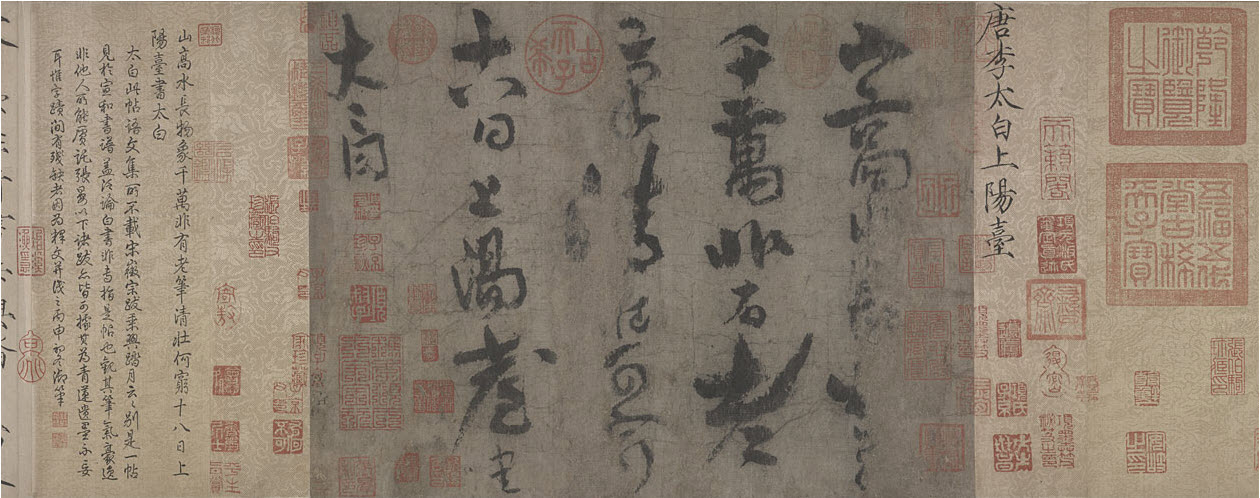

一. 李白的《上阳台贴》

李白《上阳台贴》

据考证,《上阳台贴》是公元744年(天宝三年),李白和杜甫,诗人高适,同游王屋山阳台宫所作,全文如下:

山高水长

物象千万

非有老笔

清壮可穷

十八日 上阳台书 太白

看看贴上的笔飞墨溅,像不像你心中的天下第一豪放者的仙姿神韵!贴上有宋徽宗赵佶题签“唐李太白上阳台”, 有清高宗弘历题字,纸后还有几位皇帝和名人的题跛和观感。

《上阳台贴》是李白留于世间的唯一手迹。1926年,中国著名学者和收藏家张伯驹所著《丛碧书画录》记载了他所珍藏的118件文物,《上阳台贴》就在其中,

说明张伯驹收藏到此贴的时间是在此之前。

1955年,张伯驹试图把《上阳台贴》送给毛泽东,毛观赏数日,十分珍爱,但后来仍嘱中央办公厅将之转交故宫博物院珍藏,称“连城之宝,不敢归诸己手”。

关于《上阳台贴》的真伪,鉴赏界有人认为是宋人伪作,因此促使不少名人进行了大量的认真的考证。著名书法家启功在1981年发表的《李白〈上阳台帖〉墨迹》一文中认为,这件作品不但是真迹,

而且是一件能从其书法想见其人的“肉迹”,他感慨道:“所以在这《上阳台帖》真迹从《石渠宝笈》流出以前,要见李白字迹的真面目,是绝对不可得的。现在我们居然亲见到这一卷,不但不是摹刻之本,

而且还是诗人亲笔的真迹,怎能不使人为之雀跃呢!”

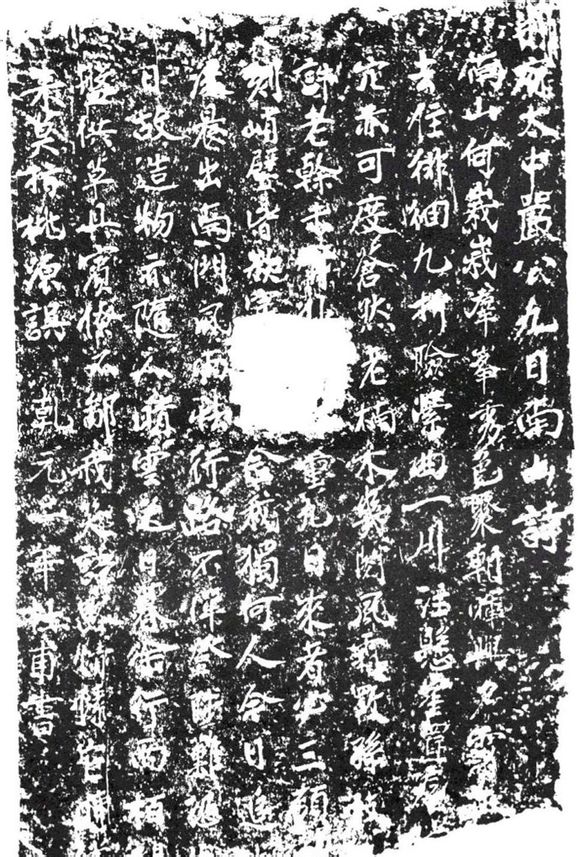

二. 疑是杜甫的《判府太中嚴公九日南山詩》碑拓

《判府太中嚴公九日南山詩》碑拓

杜甫没有手书真迹流传在世,但似乎有石刻手迹存在。在四川巴中市南龛石窟,有一处摩岩石刻,刻有《判府太中嚴公九日南山詩》, 全文如下。

判俯太中严公九日南山诗

南山何峨峨群峰秀色聚朝晖与夕霭无□□

去住徘徊九折险萦曲一川注悬岩置屋少□

穴亦可度苍然老楠木几阅风霜斁孙枝长□

许老干未肯仆口口重九日来者必三顾题诗

刻峭壁皆欲寄□□念我独何人今日追故步

凌晨出南门风雨怯行路不惮登涉难恐失此

日故造物亦随人晴明送日暮徐行两柏间杯

盘共草具宾僚不鄙我笑语露情愫他时傥再

来莫指桃源误 乾元二年杜甫书

书法苍劲流畅,潇洒秀丽。我们知道,杜甫是诗人兼书法家,这碑刻于杜甫的身份吻合。但是,这篇石刻到底是不是杜甫的真迹,一直受到学术界争议。不少国内的出版物,例如《中国名胜词典》,

《四川历代碑刻》等,都认为这篇碑刻是出自杜甫之手。但也有不少人认为这是后代好事者的伪作。启功先生在他的著作《碑帖中的古代文字资料》中提到过这个碑刻,说:“唐人诗歌方面的材料也很多,

像巴州摩崖所刻严武和杜甫的诗相传是杜甫所写(杜诗一首下有杜甫的名字),也有人疑为宋人所刻,至少也是一个宋本。”态度居中。

不管怎样,我们即使是从无中见有,也不过是增加了怀念和了解诗圣的视野。

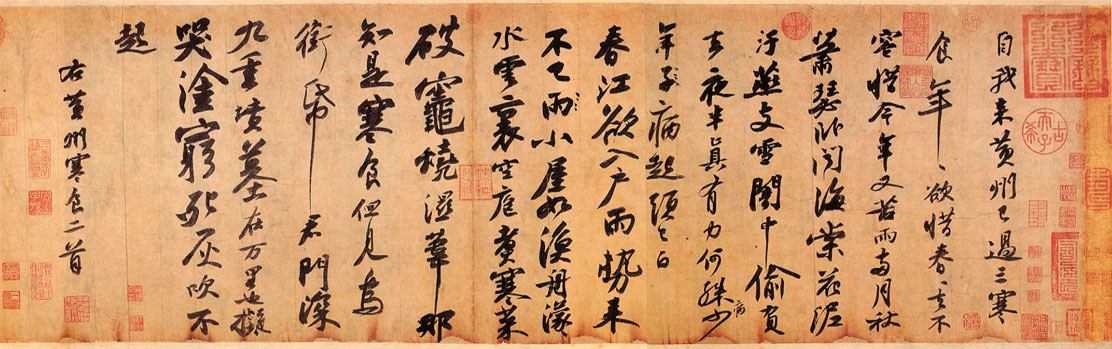

三. 苏轼的《寒食帖》

苏轼《寒食帖》

作为中国历史上的顶级书法家,苏轼为我们留下的墨宝数不胜数。正楷,行书,草书,他无所不精,如果要从他的作品中选一件的话,很多人会指向他的《寒食帖》。

《寒食帖》全文如下。

自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,

春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,

夜半真有力,何殊病少年,病起须已白。

春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,

蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,

坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。

《寒食帖》被历代书法界誉为“天下第二行书”(第一为王羲之《兰亭序》,第三为颜真卿《祭侄文稿》)。

苏轼是一位从不掩饰自己,任激情流淌的性情中人。《寒食帖》的贴文,是苏轼即兴写的两首五言诗,叙述自“乌台诗案”后,被贬谪黄州(今湖北黄冈)以来的潦倒生活,写得苍凉惆怅,真情流露。墨迹书写的章法,

更像一面镜子,真实地映出了苏轼当时的情绪起落。一开始,他似乎想工工整整地书写一篇贴文,“自我来黄州,已过三寒食”,纳行齐整,字字均称。自“今年又苦雨,两月秋萧瑟”以后,情绪开始激荡起来,

写到“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸”时,他已经不能自主地随着贴文的行走,把饱藏的情绪泼出笔端。看到他写的“也拟哭途穷,死灰吹不起”,你是不是也有要随他一道痛哭的感觉?试试把眼睛眯起来,

从远处观望这篇书法的轮廓,整篇起伏跌宕的墨迹,给人的感觉像凝固的交响乐,迅疾而稳健,痛快淋漓,一气呵成。

这就是书法的魅力,这就是为什么人们称道它是一件旷世神品!

这件神品,现藏于台北故宫博物院。很多人旅行台湾就是为去看它。

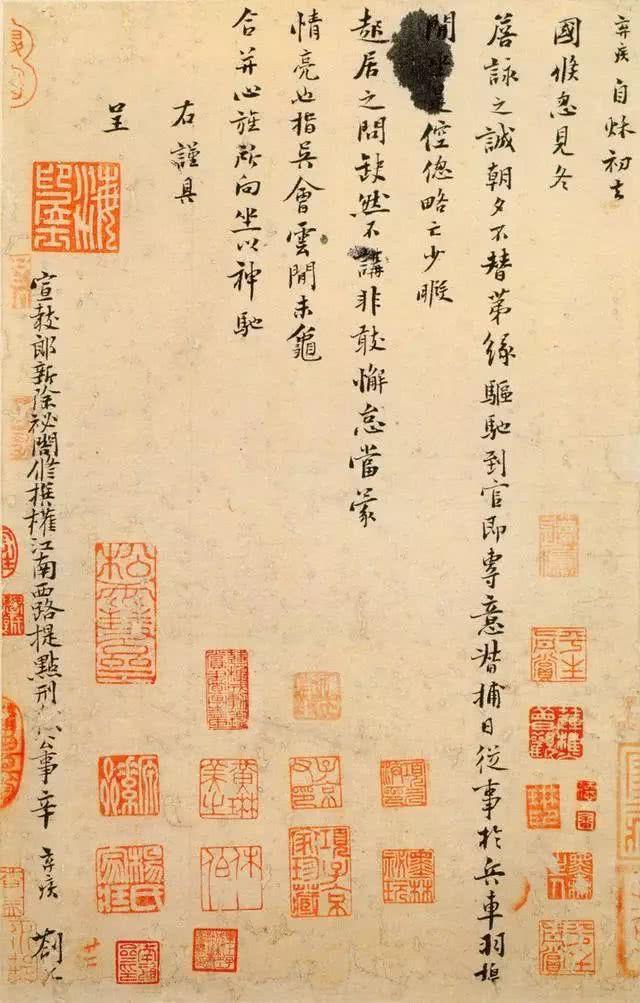

四. 辛弃疾的《去国帖》

辛弃疾《去国帖》

辛弃疾是史上罕见的,文武双全的奇才。他生于金国,二十一岁就参加抗金义军,不久便归南宋。他一生坚决主张抗金,而且有具体的谋略。虽然他有勇有谋,但因为他是“归正人”(即从金国过来的人)的身份,

一直不得重用,他的最高官位为四品龙图阁待制。辛弃疾在三十多岁就因为他的武功文迹而名满天下。36岁时辛弃疾在江西任提点刑狱司,率兵平定了“茶寇”赖文政,同年写了《去国贴》,记叙述这段经历和感受。“去国”,

是离开京师或朝廷去执行政务的意思。

《去国贴》全文如下:

弃疾自秋初去國,悠忽見冬,詹詠之誠,朝夕不替。第缘驅馳到官,即專意督捕,日從事於兵車羽檄間,坐是倥傯,略無少暇。起居之問,缺然不講,非敢懈怠,當蒙情亮也。指吳會雲間,未龜合并。心旌所向,

坐以神馳。右謹具呈。宣教郎新除秘閣修撰,權江南西路提點刑獄公事,辛弃疾劄子。

读辛弃疾的词,可以感觉到他是一个精明,豪放,思绪缜密,情感丰富的人。看他的书法,流畅自如,浑厚沉婉,方正挺拔。但我们能看到的这篇书法,并没有显示出他“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”,及“天下英雄谁敌手”的豪放气概。

《去国帖》是辛弃疾唯一存世的墨迹,极其珍贵,现藏北京故宫博物院。

(2019年7月)